In Europa in dieser Dimension einmalig: Moderne Holzbautechnik zeigt ihr Potenzial für ortsspezifischen Wohn- und Städtebau.

Vom Wiener Bodenbereitstellungs- und Stadterneuerungsfonds wurde 2003 ein Bauträgerwettbewerb zum Thema „Holz- und Holzmischbauweise“ für eine Wohnanlage mit 250 Wohnungen ausgeschrieben. Im Rahmen des „Klimaschutzprogramms der Stadt Wien“ wollte man zeigen, dass auch unter den Bedingungen geförderten Wohnungsbaus der Einsatz von Holzbautechnik mit Niedrigenergiestandard im urbanen Milieu realisierbar ist. Erst kurz davor hatte die Novelle der lokalen Bauordnung mehrgeschossige Holzkonstruktionen für das Sozialbauprogramm der Stadt möglich gemacht. In dem öffentlichen Verfahren wurde neben den Projekten von Hubert Riess und Dietrich/ Untertrifaller auch jenes von Johannes und Hermann Kaufmann ausgewählt.

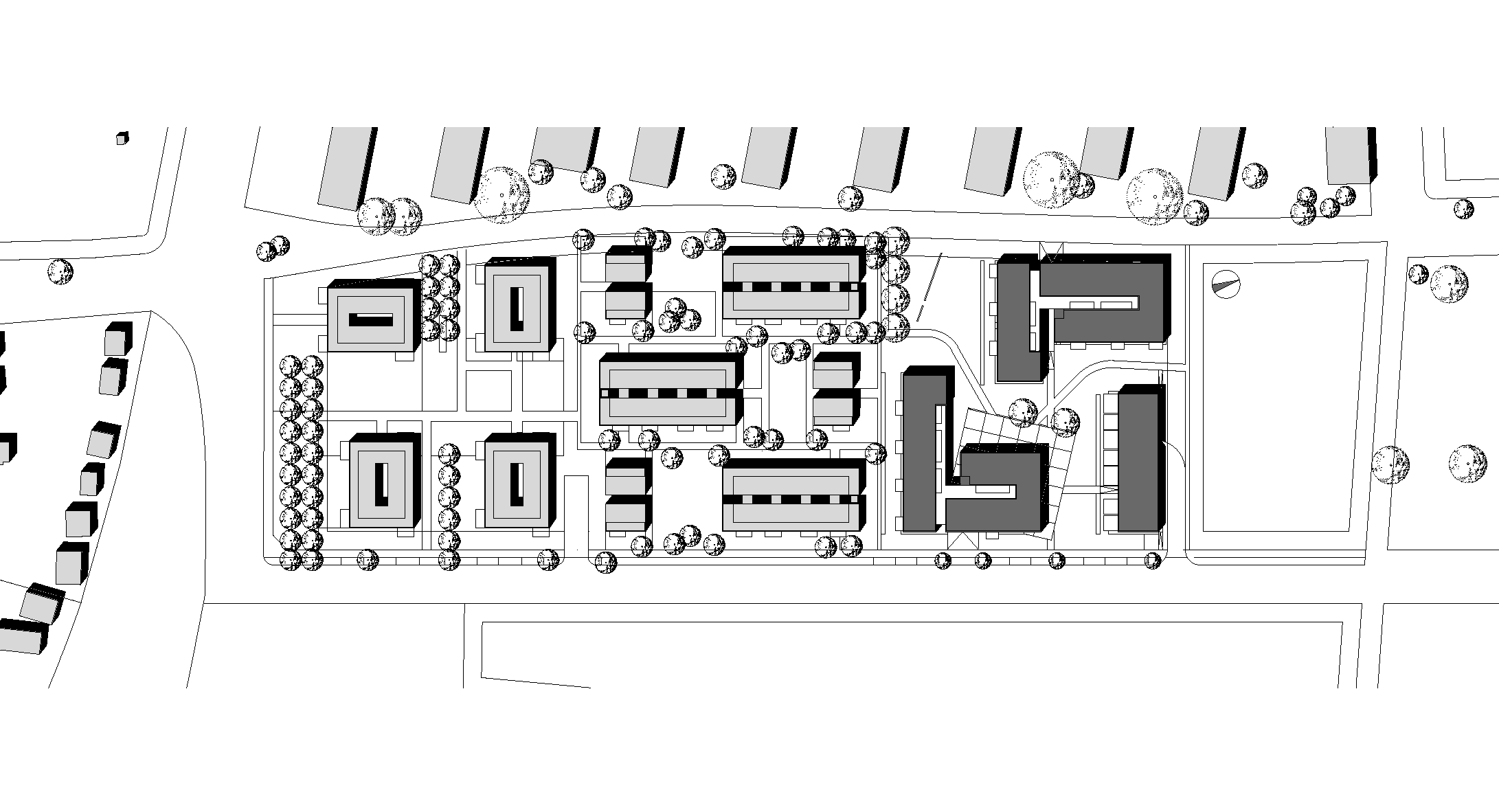

Ihr Entwurf bildet zwischen den westlich gelegenen, monotonen Wohnbauzeilen aus den 1960er-Jahren und dem östlich anschließenden Grünraum eine baulich und räumlich ortsspezifische, sehr differenzierte Verbindung. Die Baukörper sind so an die Grundgrenzen herangeschoben und gegliedert, dass als Zwischenraum ein innerer Hof entsteht, der sich trotz klarer Fassung intensiv zur Umgebung öffnet. So wird der Übergang zur Landschaft, zum Marchfeld, nicht „wagenburgartig“ abgeriegelt. Der Freiraum fließt gleichsam dosiert durch die Wohnanlage und bildet zudem am Mühlweg einen ruhigen, gut besonnten Spielplatz, der auch dem alten Wohnviertel gegenüber zugute kommt.

Weiterlesen

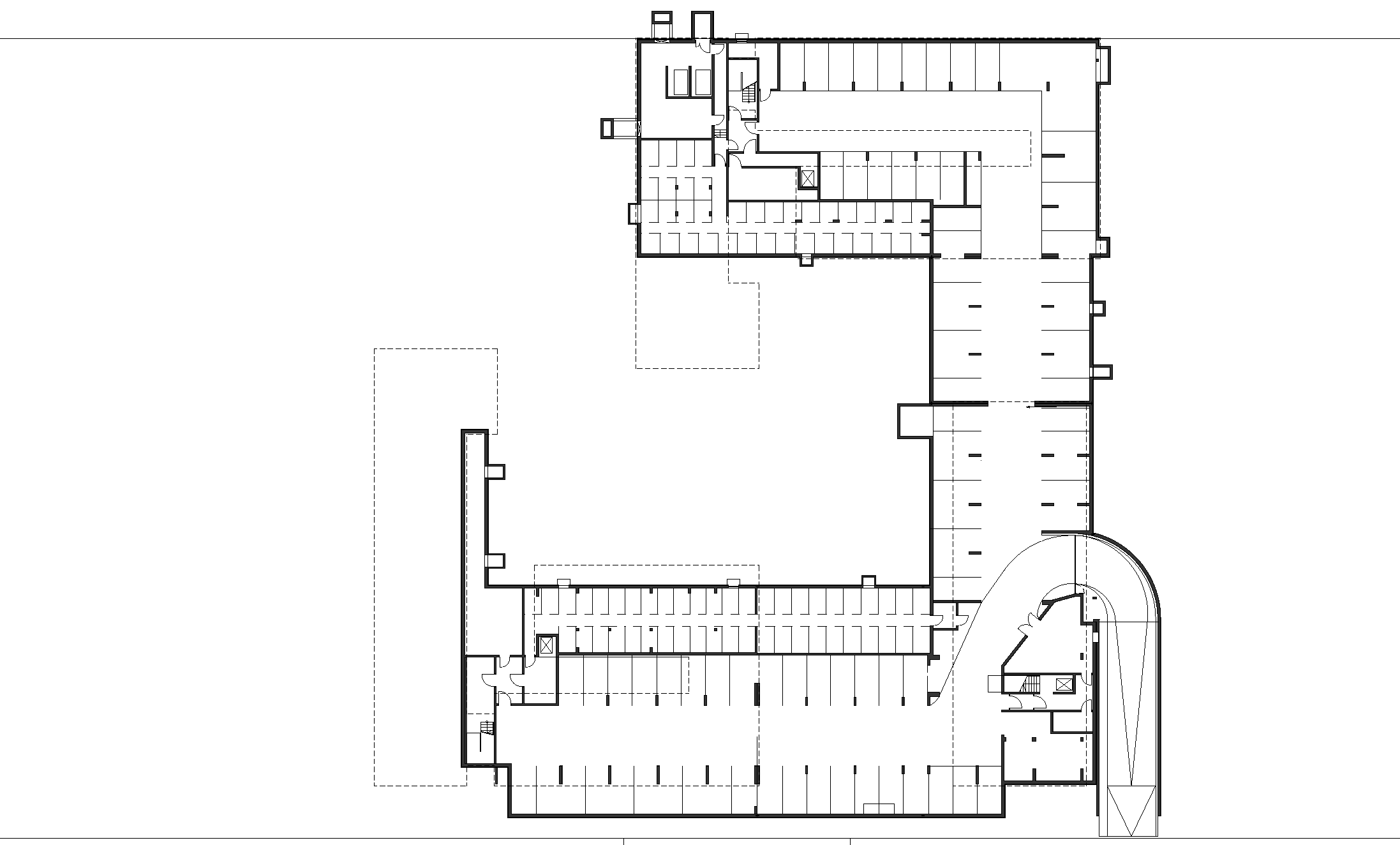

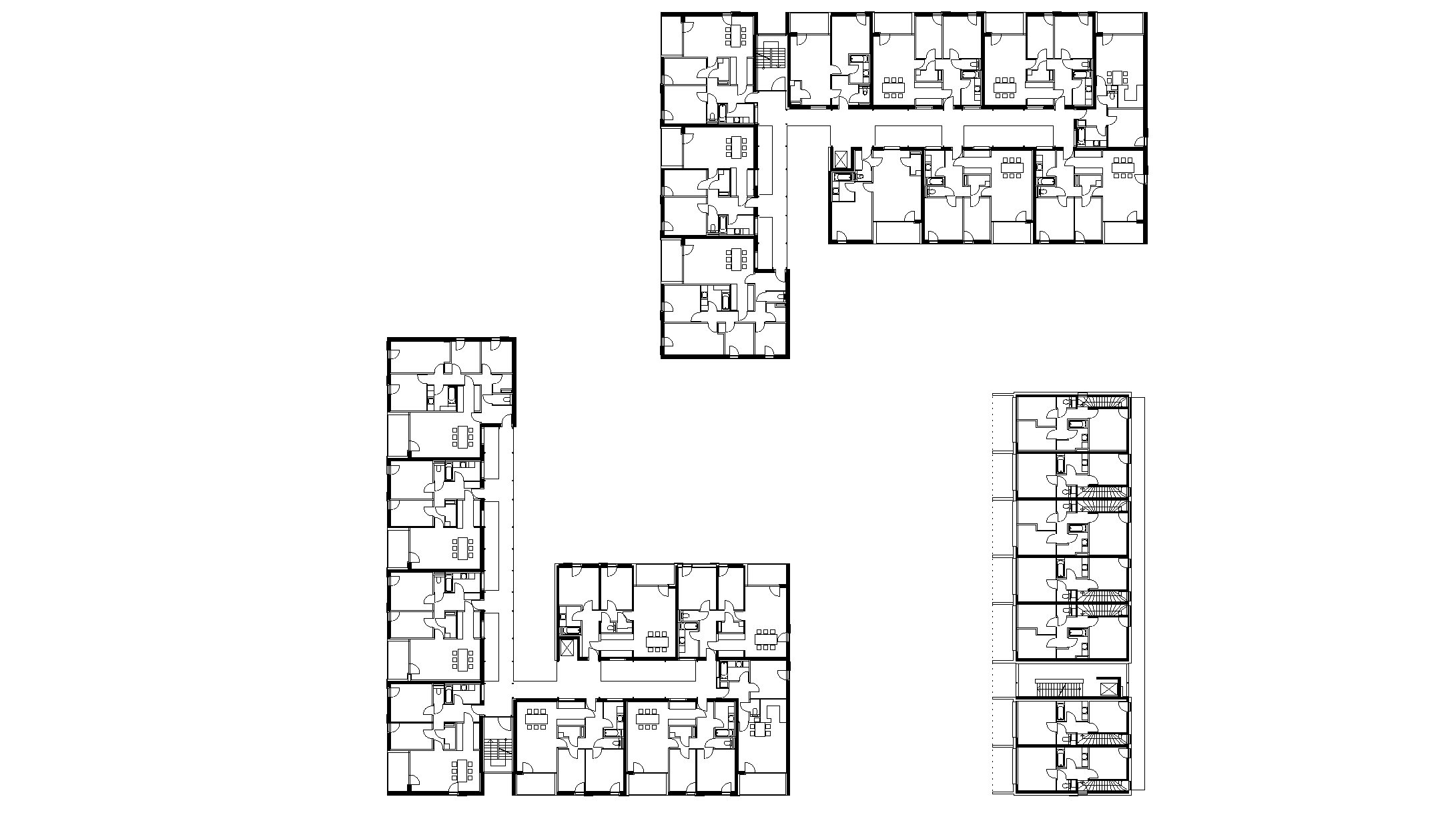

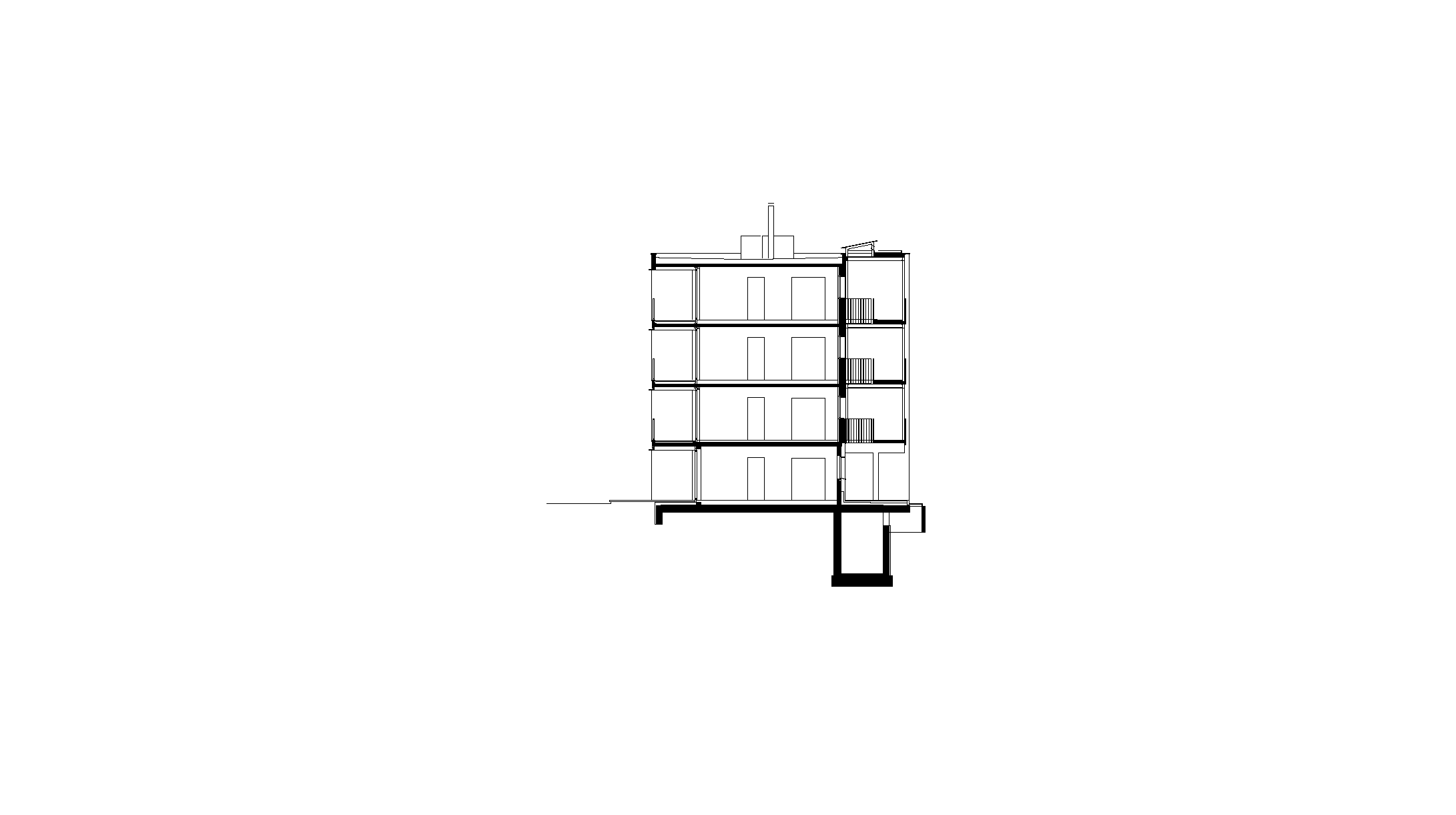

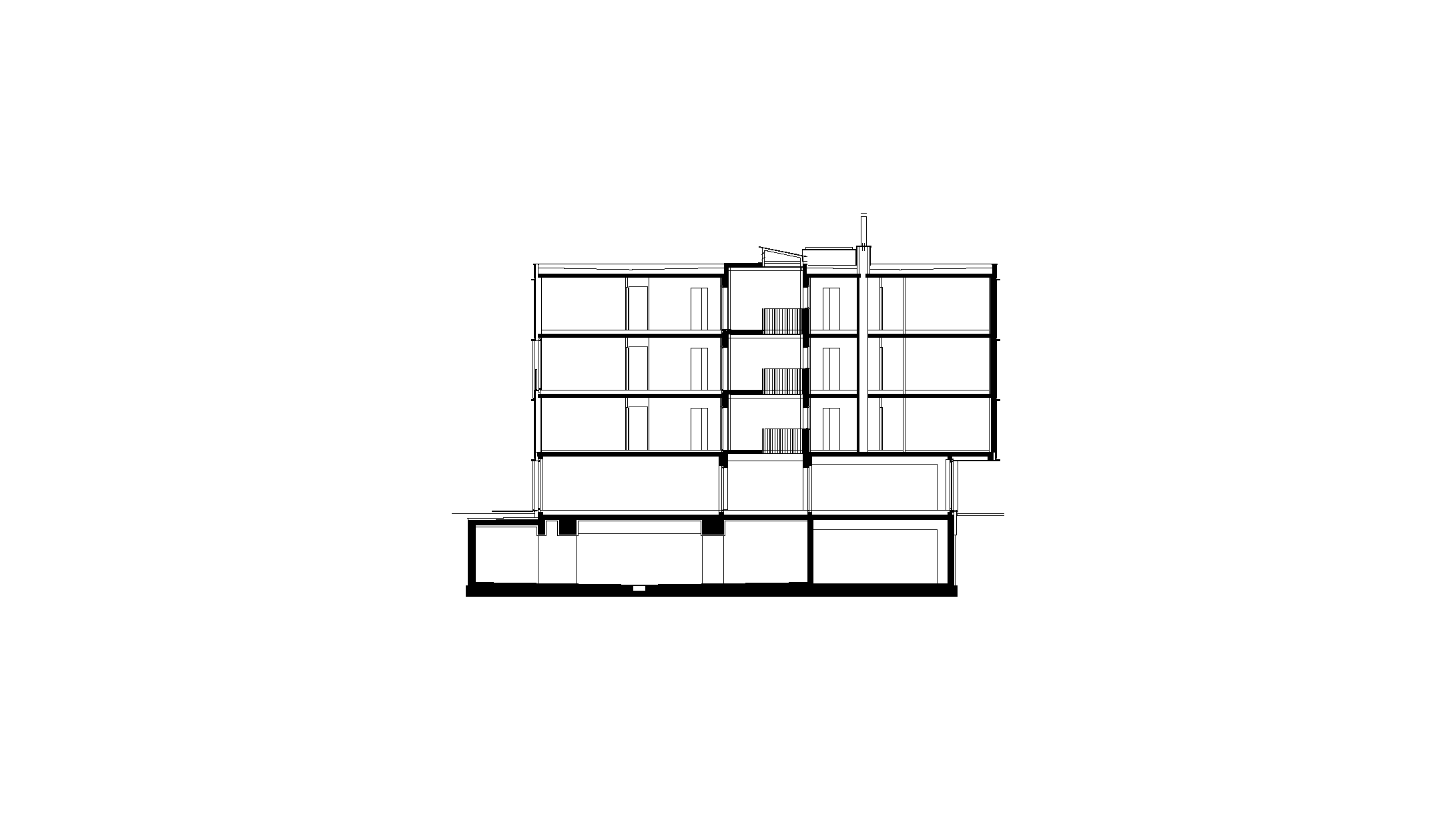

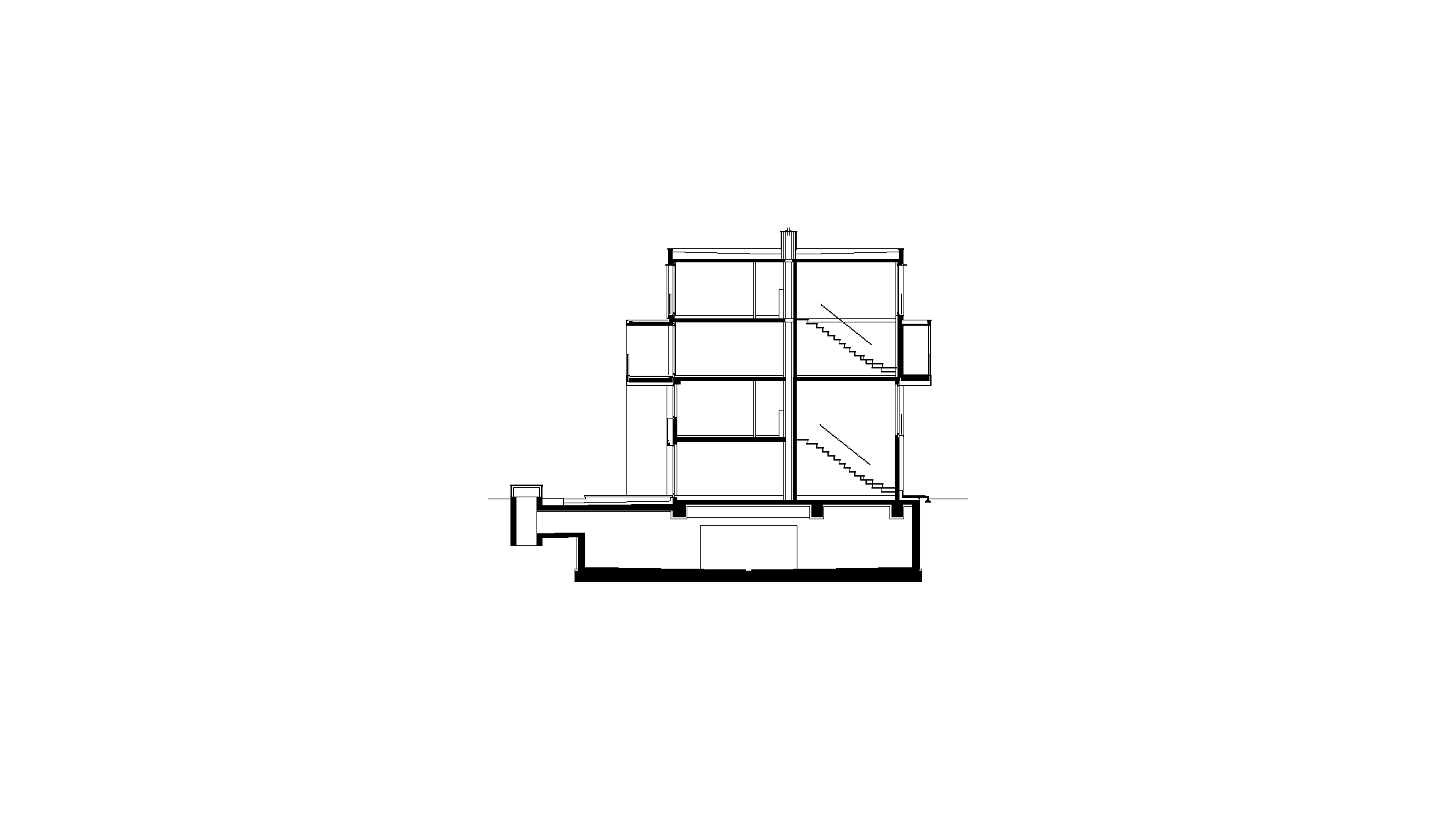

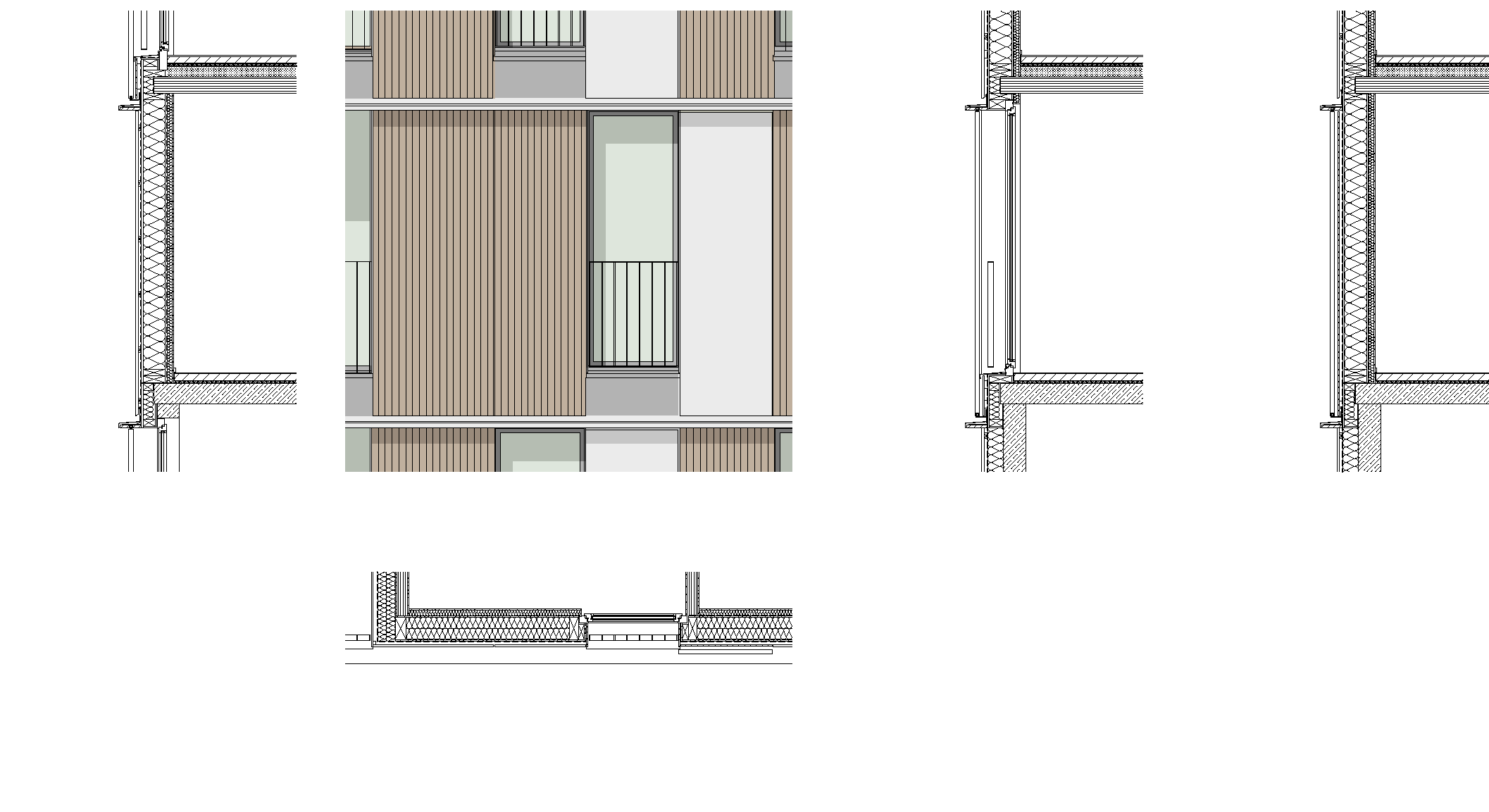

Die in viergeschossigen Trakten untergebrachten Wohnungen sind nach Süden und Westen ausgerichtet und bieten mit großen Loggien private Freiräume. Auf ein erlaubtes Dachgeschoss wurde zugunsten der Maßstäblichkeit der Baukörper verzichtet. Die Laubengangtypologie ist überraschend reich moduliert: Zwei Trakte mit Etagenwohnungen bilden unterschiedliche Winkel, wobei je ein Schenkel zweihüftig organisiert ist. Das dritte Haus am Nordrand ist ein klarer Riegel, in dem Maisonettewohnungen übereinander liegen. Auch die Eingänge zu den Häusern sind so gestaltet, dass der Hof nach allen Seiten verbunden wird. Die drei oberen Etagen sind im Montagebau ganz aus großen Brettsperrholztafeln gefügt, die Sockeletagen sind massiv gebaut. Die Vertikallasten tragen die zweischaligen Wohnungstrennwände und die Innenwände. Schallgedämmte Deckenelemente sind als Durchlaufträger über diese Querwände gespannt; ihre Unterseiten ergeben die fertigen Raumdecken. Die mit vielen Öffnungen durchbrochenen Längsfassaden sind leichte, hochgedämmte Holzrahmenelemente, innen mit Gipsplatten, außen mit hinterlüfteter Vertikalschalung aus Lärche bekleidet.

Die naturbelassenen Fassaden vermitteln die Qualität der pur aus Holz gefügten Baustruktur auch im äußeren Bild und sind mit farbigen Schiebeläden kombiniert. Durch die bündig gehaltenen Flächen werden diese Holzfassaden gleichmäßig verwittern, grau werden und dann mit den Läden und Loggien ein noch lebhafteres Spiel der Farben bieten. Um die nötige Feuersicherheit zu erreichen, wurden für die Holzfassaden mit Brandversuchen an Prototypen neue Lösungen entwickelt. Statt der teuren Ausführung in Hartholz wurde auch mit Lärche die geforderte Brandresistenz erreicht, indem die Etagen mit 15cm vorstehenden Brandschutzabschottungen voneinander getrennt sind. Diese horizontalen, gesimsartigen Fassadenstreifen sind aus Holz, mit Blech abgedeckt und so gesetzt, dass sie auch die Aufhängung und Führung der Schiebeläden übernehmen. Bei den Loggien ist das Holz nicht um die Ecke auf die Wandflächen weiter gezogen, weil auf solchen Einstülpungen der Baukörper durch den Wetterangriff auf Holz erfahrungsgemäß sehr kontrastreiche Effekte entstehen.

Eine weitere Novität liegt in der Anwendung wetterfest vorgefertigter Brettsperrholzelemente, um an der Baustelle die Montagequalität in jedem Fall zu sichern. Die außen liegenden Erschließungsgänge sind als Stahlkonstruktion vor den Holzbau gestellt und haben nicht brennbare Laufplatten aus Betonfertigteilen. Der berechnete Heizwärmebedarf von 36 kWh/m² a jährlich entspricht dem Niedrigenergiestandard. Die Warmwasserbereitung wird zur Hälfte durch eine Solaranlage geleistet. Die erzielte Einsparung entspricht dem Raumheizungsbedarf von neun sehr gut gedämmten Einfamilienhäusern.