Modellfall nachhaltigen Planens und Bauens im Hinblick auf interdisziplinäre Projektentwicklung, energetische, baubiologische und ökologische Standards.

Das 2005 eröffnete Gemeindezentrum ist ein Pionierwerk in Europa und erhielt nationale sowie internationale Auszeichnungen. Ludesch ist eine Gemeinde in Vorarlberg mit kaum 3000 Einwohnern. Der Umweltgedanke hat hier Tradition: 1994 beschloss die Ortsverwaltung den Beitritt zum Internationalen Klimabündnis; 1995 wurde eine Bilanz über den Zustand und den Energieverbrauch der örtlichen Bausubstanz erstellt; auf dieser Grundlage gibt es seit 1997 ein lokales Fördermodell für Energiesparmaßnahmen; 1998 wurde Ludesch Mitglied im „e5-Programm“ des Landes Vorarlberg, einer Initiative zur Qualifizierung und Auszeichnung von energieeffizienten Gemeinden.

Der Bedarf nach einem neuen Gemeinde- und Kommunikationszentrum war schon 1995 formuliert worden. 1998 kam es zur Bildung einer Arbeitsgruppe, 2000 wurde das Büro Hermann Kaufmann in den Bürgerbeteiligungsprozess eingebunden und anschließend mit der Planung beauftragt. Ziel war die Schaffung eines Ortszentrums mit öffentlichen Nutzungen als ökologisches Musterprojekt – im Rahmen eines vertretbaren finanziellen Aufwandes und mit enger Beteiligung der Bürger am Entstehungsprozess.

Weiterlesen

Auf Ansuchen der Gemeinde wurde das Projekt in die Programmlinie „Haus der Zukunft“ aufgenommen, die seit 1999 innerhalb der Aktion „Nachhaltig Wirtschaften“ des Österreichischen Bundesministeriums für Verkehr, Innovationen und Technologie als Forschungs- und Förderschiene etabliert ist. Damit sollen, aufbauend auf dem Passivhaus-Konzept, die Energieeffizienz, die Anwendung erneuerbarer Energieträger sowie nachwachsender und ökologischer Rohstoffe propagiert werden, aber auch die stärkere Einbindung von Nutzungsaspekten und echte Preisvergleiche zu konventionellen Bauweisen erreicht werden. Das Programm erfordert den exakten Nachweis dieser Aspekte und deren Dokumentation, um diese Standards in der Fachwelt und breiteren Öffentlichkeit weiter kommunizieren zu können.

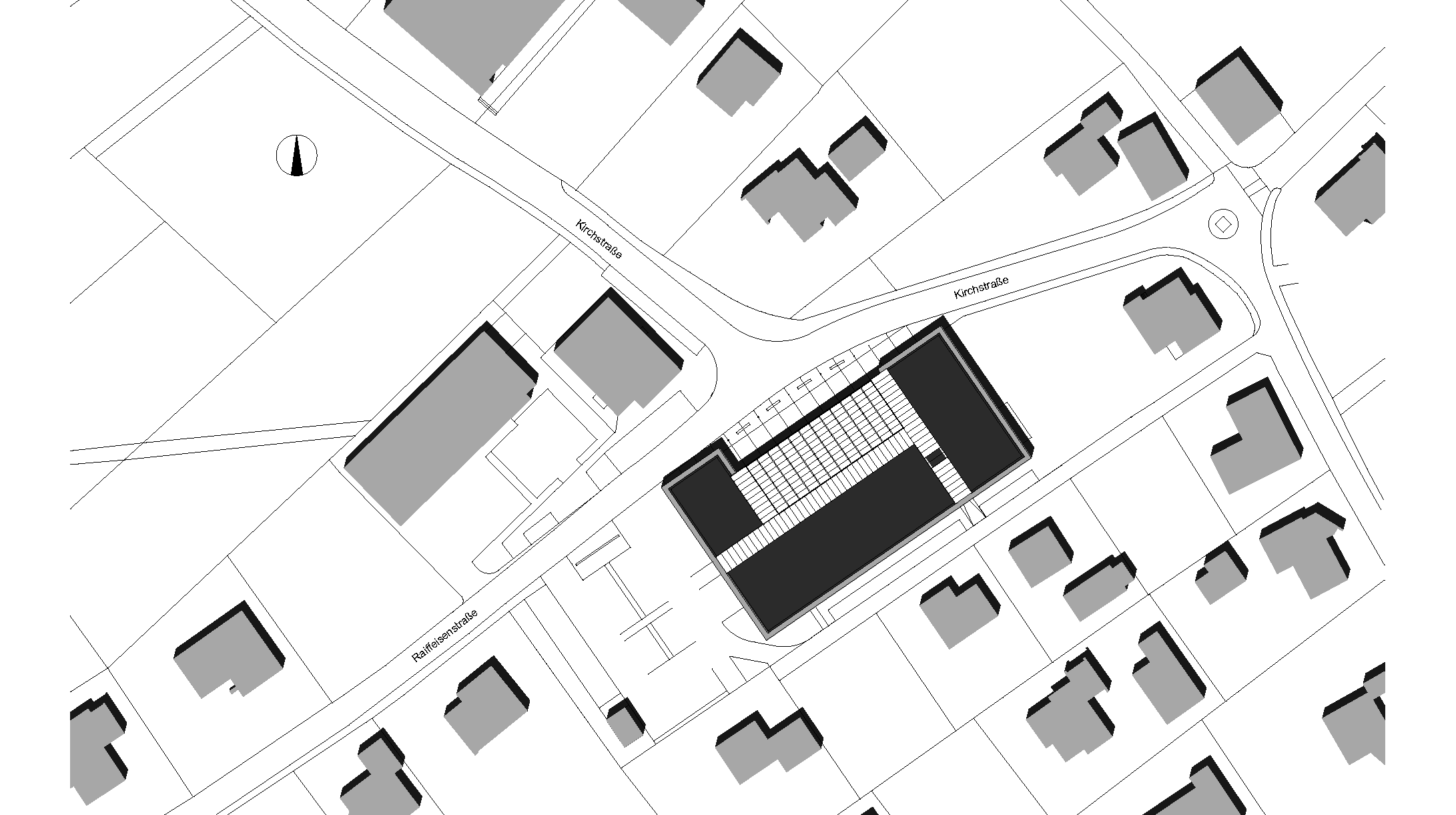

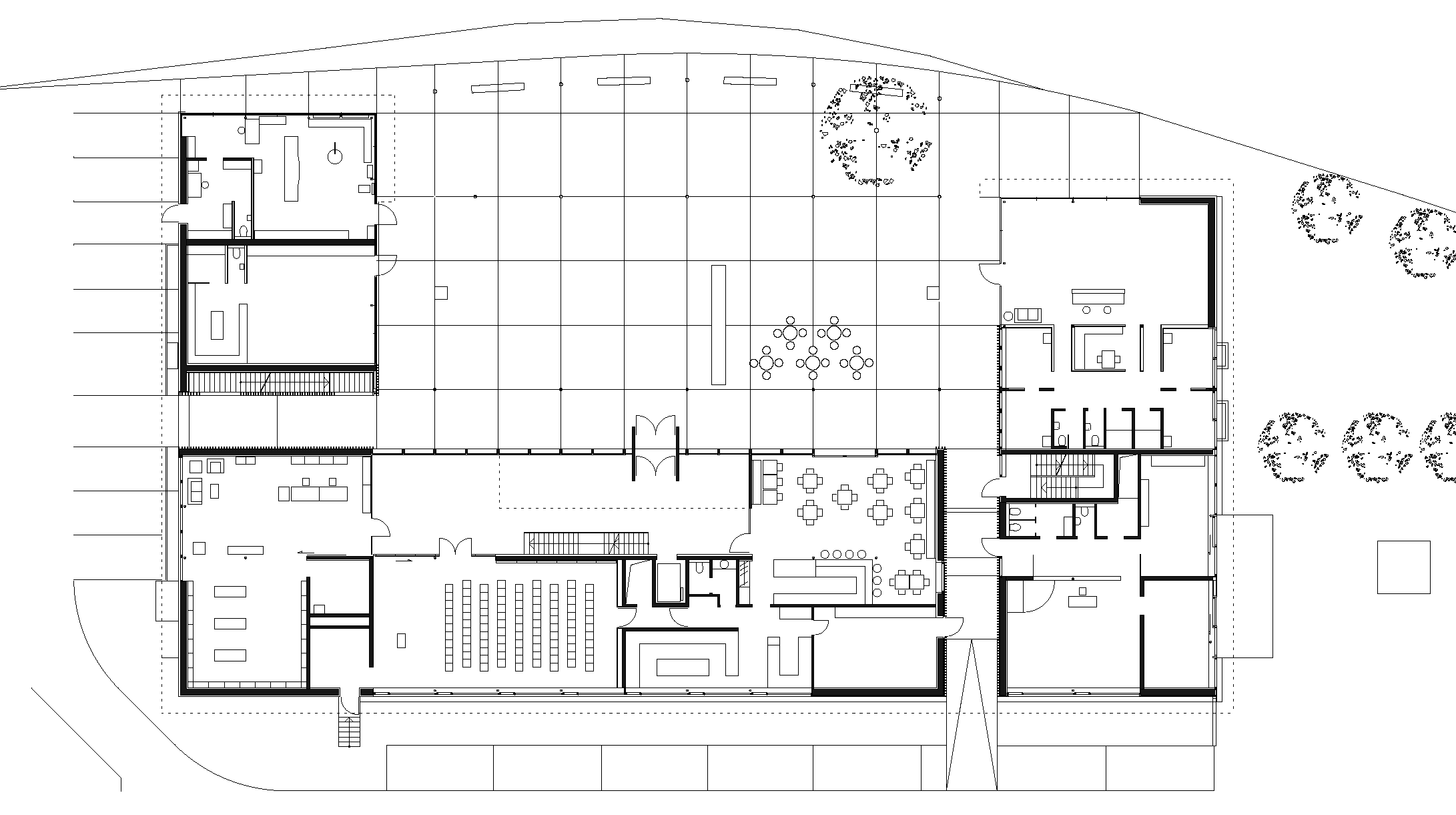

Wegen der Kleinteiligkeit und Heterogenität des in letzter Zeit sehr gewachsenen Straßendorfes war eine Neuinterpretation der ortsräumlichen Situation erforderlich. Die diffuse Agglomeration des Ortes hatte nirgends einen verdichteten alten Kern oder einen traditionellen Dorfplatz. Kirche, Schule und das alte Gemeindeamt standen nur in loser Beziehung. Am selben Platz wie der nicht mehr adaptierbare Altbau bildet der zweigeschossige Neubau nun eine starke bauliche Klammer, eine nach Nordwesten geöffnete Hofform als Fassung, als Zielpunkt der darauf zulaufenden Dorfstraße. Die räumliche Geste des neu definierten öffentlichen Bereiches wird in ihrer Attraktivität durch die gläserne Überdachung unterstützt und integriert ein ganzes Spektrum von Funktionen – von Café, Bankschalter, Bücherei und den Amtsräumen bis zu Seminar- und Veranstaltungssälen.

Der Planungs- und Bauprozess wurde interdisziplinär gesteuert. Das Team bildeten Vertreter der Gemeinde, des Umweltverbandes Vorarlberg, des Österreichischen Institutes für Baubiologie und -ökologie (IBO), das Büro Hermann Kaufmann sowie ein Konsulent für die Qualitätssicherung an der Baustelle. Monatlich wurde in dieser Runde ein Jour fixe abgehalten, ein kontinuierliches Feedback zwischen Bauherrschaft, Planern und Ausführenden gepflegt. Basis für die ökologischen Aspekte bildete der IBO-Passivhaus-Bauteilkatalog, der sowohl ökologische als auch biologische Richtwerte und Kenngrößen auflistet. Die darin dokumentierten Konstruktionsarten wurden bauphysikalisch bewertet und entlang des gesamten „Lebenszyklus“ analysiert, vom Rohstoff, der Verarbeitung und der Instandhaltung bis zum Rückbau und zur Entsorgung. Ergänzend wurde der Ökoleitfaden-Bau (ÖLB 2000) benutzt, herausgegeben vom Umweltverband Vorarlberg. Hier sind übliche Baustoffe und Konstruktionen mit ökologisch positiv eingestuften verglichen.

Alle Gewerke wurden doppelt ausgeschrieben – in hochwertiger herkömmlicher wie in ökologisch optimaler Ausführung. In Summe war die Letztere nur um 1,9 % teurer.

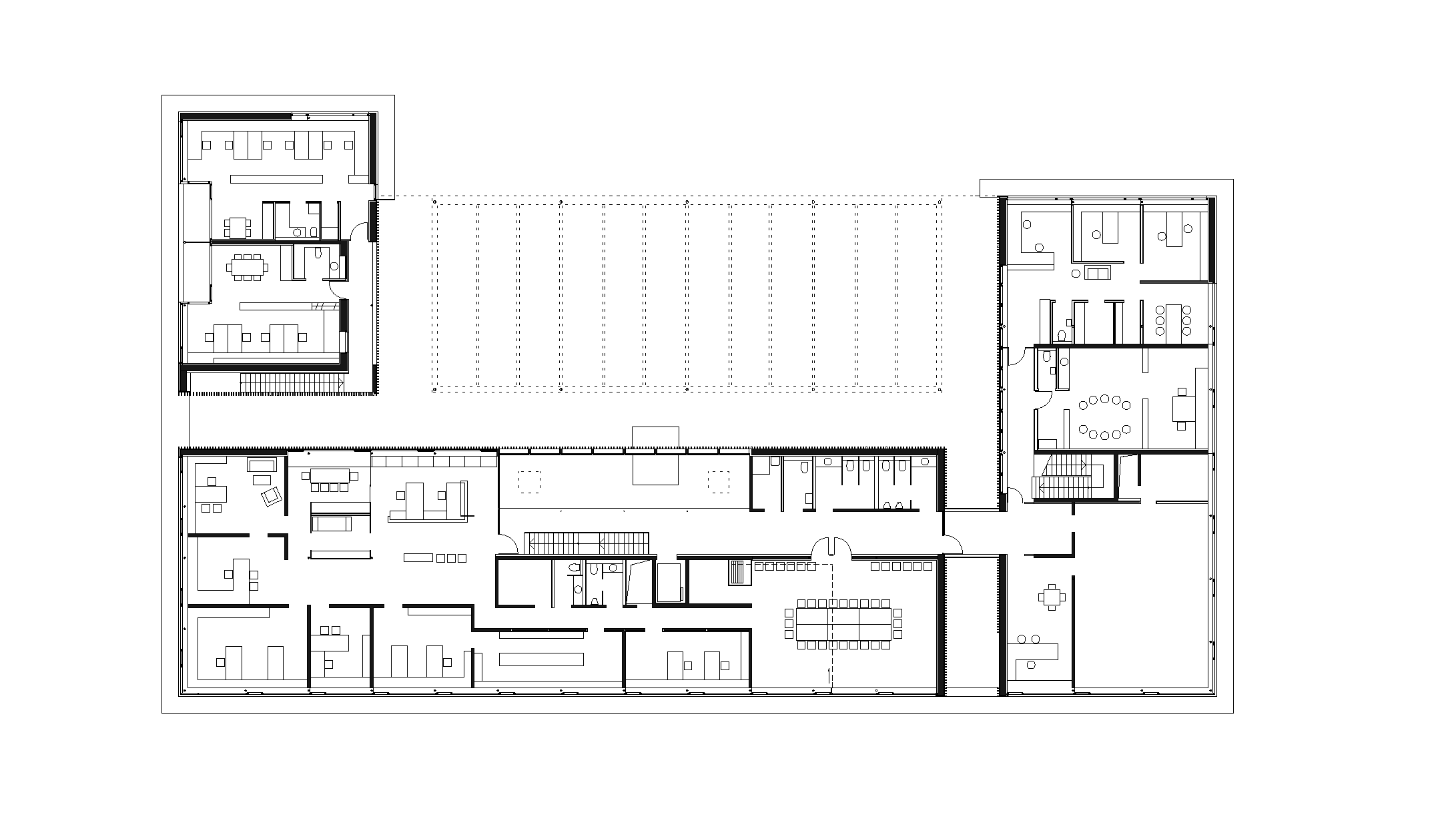

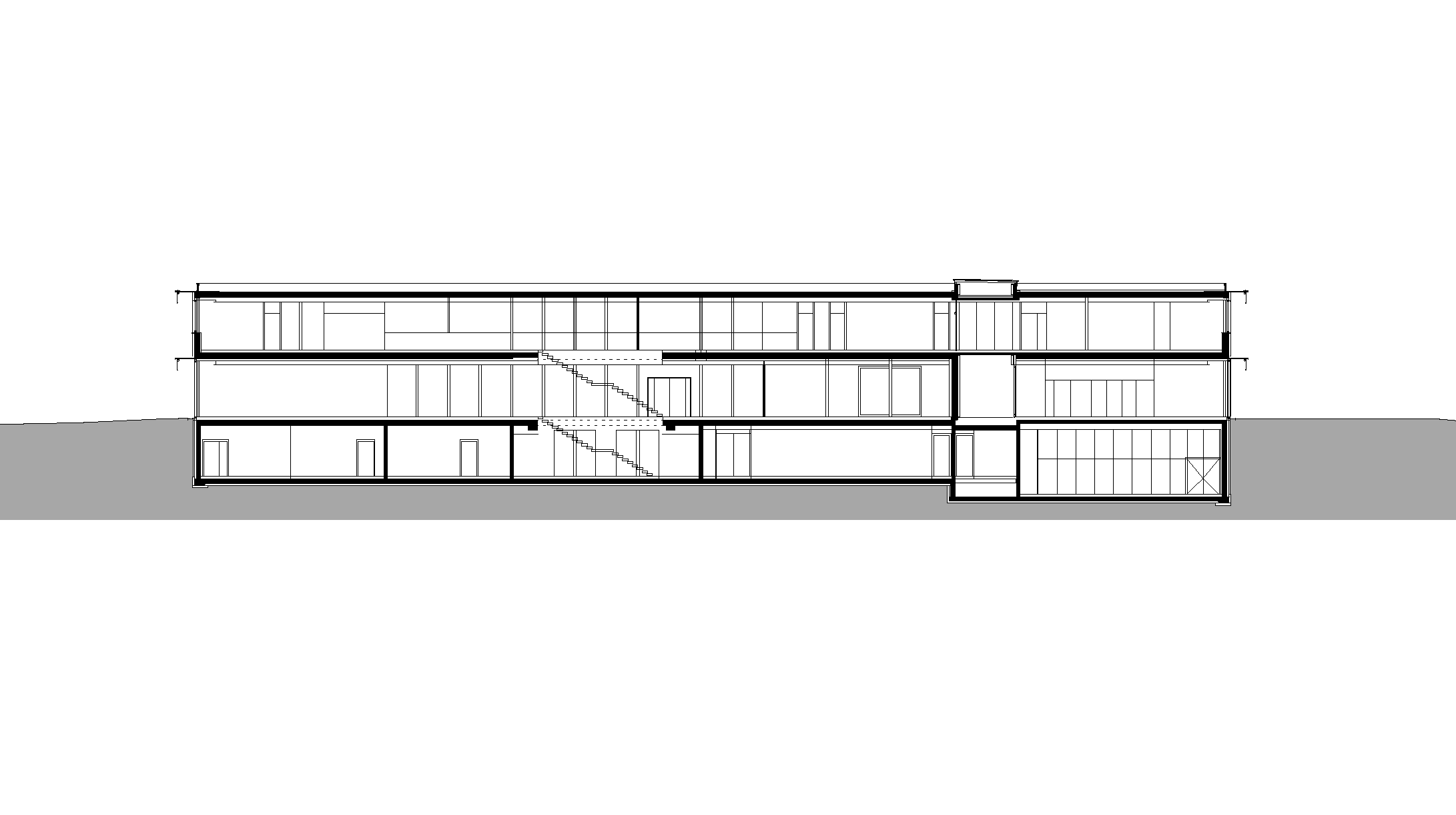

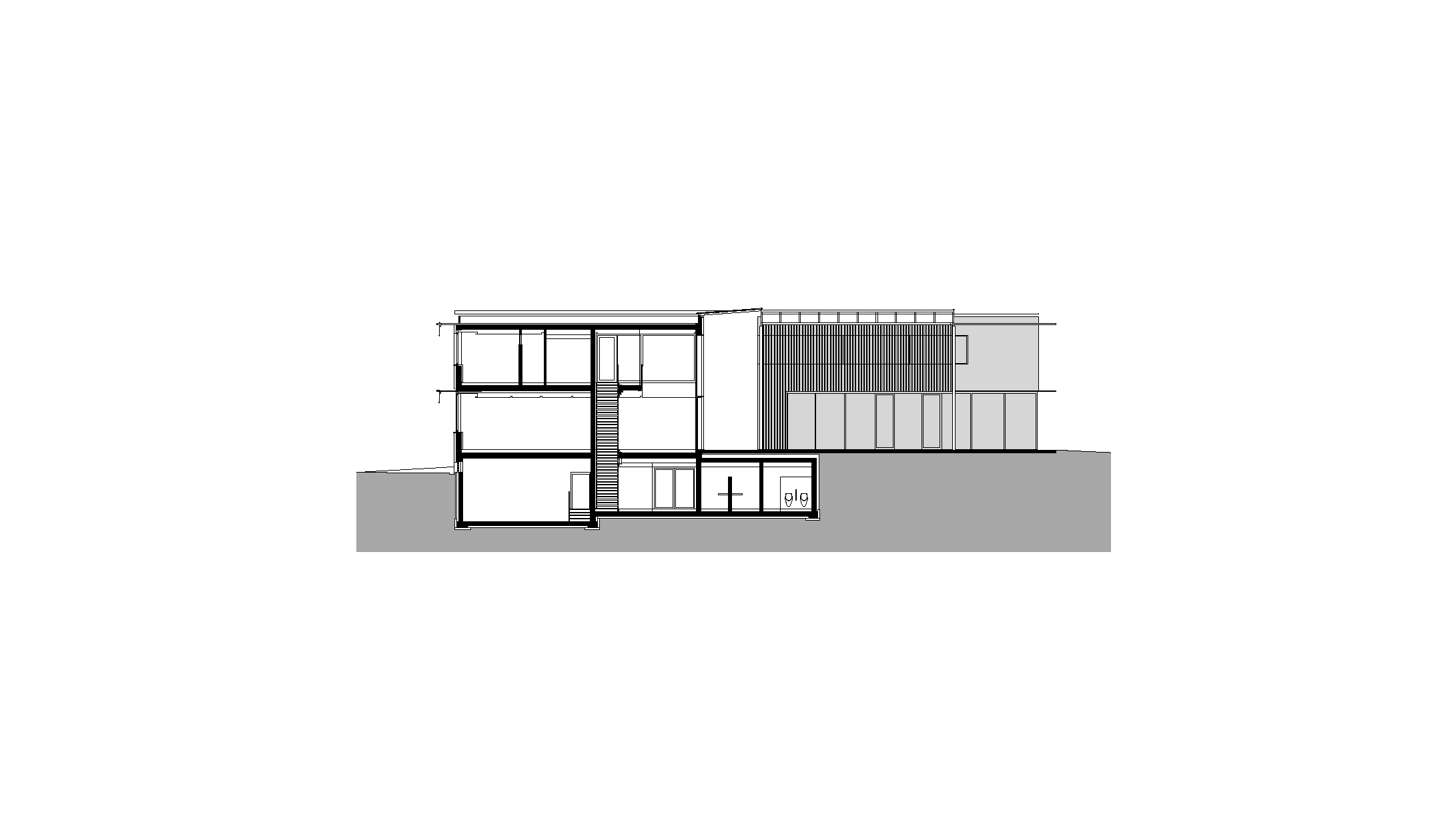

Die drei Baukörper des Gemeindezentrums umschließen den Vorplatz. Ihre Zwischenräume bilden schmale Gassen, die den Zugang zum Platz unterschiedlich inszenieren. Jeder Trakt hat eigene Funktionen: Ebenerdig gibt es die Poststelle, einen Laden, das große Foyer, die Bücherei, das Café, den Saal für 100 Personen, eine Physiotherapiepraxis und eine Kinderkrippe; im Obergeschoss liegen Amts- und Büroräume, Seminarräume, Archiv, EDV-Zentrum und Sanitärbereiche; das Untergeschoss mit Nebenräumen, Probe- und Vereinslokalen verbindet die Trakte miteinander. Zum Witterungsschutz der naturbelassenen Holzfassaden und der durchwegs großformatigen Tür- und Fensterkonstruktionen sind Vordächer in beiden Deckenebenen angefügt. Unter diesen weit aus kragenden, mit Bitumen abgedeckten Platten sind zur Beschattung der Fensterflächen mobile Screens mit Seilführungen angebracht. Das leicht geneigte Gelände erlaubte im Untergeschoss an der Südostseite Oberlichte und damit auch Tageslicht für die dort situierten Vereinsräume. Die durchgängige Anwendung der Weißtanne, von Wänden bis zum Mobiliar, schafft trotz der Heterogenität der Funktionen eine homogene, optisch, akustisch und taktil angenehme Raumstimmung.

Auf die Kelleretage aus Stahlbeton wurde eine zweigeschossige Holzkonstruktion aufgesetzt: Wand- und Deckenelemente wurden als Hohlkastenelemente vorgefertigt, die Außenfassaden und die inneren Wand- und Deckenverkleidungen wurden – so wie die leichten Holzständerwände – in Weißtanne ausgeführt, je nach Anwendung sägerau, gebürstet oder gehobelt; im Kontrast dazu stehen die dunklen Böden aus geölter Eiche. Das Konstruktions- und Fassadenholz konnte über die örtliche Agrargemeinschaft bezogen werden, im Innenausbau kam auch Holz aus dem Schwarzwald (80 %) und den Vogesen (20%) zum Einsatz. Bei den Außenwänden bildet Zellulose im Bereich der Tragelemente und Schafwolle in der Installationsschicht die Dämmung. Schafwolle als Dichtung ersetzte auch bei den Fenstern den üblichen PU-Schaum Das bedeutete insgesamt nur 800 Euro Mehrkosten und ließ auch bei einem Handwerker, bei dem solche Arbeiten normalerweise zu Hautausschlägen führen, erstmals eine allergische Reaktion ausbleiben. Zur statischen Aussteifung sind einige Wandpartien massiv ausgeführt, auch schlanke Stahlstützen sind dort ins Tragwerk gemischt, wo es im Innenraum und an den Fensterbrüstungen gestalterisch und räumlich Vorteile bringt. Statt OSB-Platten wurde Weißtanne zur Diagonalschalung benutzt, was bei diesem Bauteil mit 30 % ökologischer Entlastung zu Buche schlägt. Die Baumaterialien wurden nach folgenden Maximen ausgewählt: regionale Wertschöpfung, Nutzung von heimischem

Holz; konstruktiver Holzschutz, keine Holzanstriche; Dämmung aus nachwachsenden Rohstoffen; konsequenter Verzicht auf PVC, auf Lösungsmittel, auf Werkstoffe, die Formaldehyde und halogenierten Fluorkohlenwasserstoff enthalten. Die Holzkonstruktionen wurden von zwei lokalen Firmen in der Halle vorgefertigt und dann an Ort und Stelle zusammengesetzt. Zur Montage wurden Betonanker, Schrauben und Klebebänder verwendet, um Leimverbindungen zu vermeiden. Viel Sorgfalt wurde auf die Herstellung der Dichtheit der Konstruktion verwendet sowie auf die Vermeidung von Stoffen, die bei der Verarbeitung und dann in ihrer Auswirkung auf das Raumklima gesundheitsschädlich sein können. Eine Folge dieser Bemühungen war die Entwicklung PVC-freier Fugenbänder, die der Hersteller seither in seinem Standardsortiment anbietet. Die gesamte Materialwahl und -verarbeitung unterlag kontinuierlichen Kontrollen. Ein Datenblatt für jedes der 214 verwendeten Produkte gibt umfassend Auskunft über deren Zusammensetzung und ökologische Qualität.

Über die rein rechnerische thermische Optimierung hinaus steckte man sich in Ludesch das Ziel, auch die zur Bauherstellung nötige Primärenergie („verbaute Energie“) gegenüber den Werten bei „normalen“ Passivhäusern zu halbieren. Weiters wollte man auch die ökologischen Kennwerte der Bauhülle im Vergleich zu konventionellen Architekturen auf die Hälfte senken. Dies betrifft einerseits das Treibhauspotenzial von Baustoffen (Global Warming Potential: GWP), mit dem in Relation zur Leitsubstanz Kohlendioxid der Beitrag eines Stoffes zum Treibhauseffekt ausgewiesen wird. Ein anderer Kennwert definiert das Säurebildungspotenzial (Acidification Potential: AP) von Substanzen und Werkstoffen in Relation zu Schwefeldioxid: Aus der Wechselwirkung von S02 mit Bestandteilen der Luft entsteht ja Schwefelsäure, die sich sofort in Wasser löst und als „saurer Regen“ niedergeht, was zur Versäuerung von Gewässern und zur Übersäuerung des Bodens mit den inzwischen bekannten negativen Folgen für Flora und Fauna führt.

Weitere Öko-Indikatoren beschreiben die Anteile an nicht erneuerbarer Primärenergie in Baustoffen, die Anteile flüchtiger Kohlenstoffe oder den Formaldehydgehalt bei der Herstellung der thermischen Gebäudehülle. Die Definition und Berechnung dieser Kennwerte erfolgte nach dem vom „Österreichischen Institut für Baubiologie und -ökologie“ (IBO) seit zehn Jahren entwickelten internationalen Standards und Methoden. Die dargestellten Diagramme bezeichnen die in Ludesch in diesen Kategorien erreichten Werte im Vergleich zu Standard-Neubauten und zu „normalen“ Passivhäusern.

Erklärtes Ziel war die Erreichung des Passivhausstandards, dessen Heizbedarf unter 15 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter und Jahr liegt. Der berechnete Heizwärmebedarf von 14 kWh/m2a Nutzfläche ist extrem niedrig und wurde durch folgende Maßnahmen erreicht: hervorragende Wärmedämmung, Drei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung, hohe Dichtigkeit der Gebäudehülle und eine ausgeklügelte Anlage für kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung. Diese ist mit einer Grundwasserpumpe verbunden und versorgt die Räume – abgestimmt auf die Nutzungen – mit entsprechend temperierter Frischluft. Die konstante Temperatur des Grundwassers wird im Winter zur Wärmegewinnung, im Sommer zur Kühlung genutzt. Auch die Luftfeuchtigkeit im Gebäude wird ständig gemessen und nachjustiert. Warmwasser liefert eine 30 m2 große thermische Solaranlage auf dem Dach. Wird mehr Heizenergie benötigt, wird sie vom Biomasse-Fernheizwerk der Gemeinde eingespeist. Grob gerechnet entspricht das Volumen des Gemeindezentrums 22 durchschnittlichen Einfamilienhäusern, es braucht zur Klimatisierung aber nur den Energieaufwand von zwei konventionellen Einfamilienhäusern.

Da das Gemeindezentrum, im Gegensatz etwa zu Wohnanlagen, sehr unterschiedliche Nutzungen unter einem Dach aufweist, wurden vier Zonen mit ähnlichen Nutzungsarten ermittelt, denen jeweils ein eigenes Lüftungsgerät zugeordnet ist, was den Wirkungsgrad wesentlich erhöht. Die Temperatur der Zuluft beträgt im Heizfall maximal 22° C. Die Befeuchtungsanlage ist in die Lüftung integriert. Sämtliche Energiestränge im Haustechniksystem sind mit Zählwerken ausgestattet – als Grundlage einer computergesteuerten Energiebuchhaltung. Die Diagramme zeigen die Struktur der Haustechnik, den Gesamtenergiebedarf sowie dessen funktionale Differenzierung – im Vergleich zu Standard-Bürogebäuden.

Vom Beginn der Planung an bestand in der Gemeinde der Wunsch, den neuen Dorfplatz zu überdachen, um ihn möglichst vielfältig nutzen zu können. Nach mehreren Vorstudien gelang es schließlich auch hier, eine innovative, umweltfreundliche und polyvalente Lösung zu finden.

Neben der gestalterischen Wirkung und ihrer Wetterschutzfunktion – für den Platzraum, aber auch für die Holzfassaden und Fenster – kann die 350 m2 große Fläche aus transluzenten Fotovoltaik-Elementen jährlich 16.000 kWh an elektrischer Energie erzeugen. Diese wird in das Netz der Vorarlberger Kraftwerke eingespeist und deckt den Strombedarf von fünf Haushalten.

Das in Stahlkonstruktion ausgeführte Dach enthält 120 Fotovoltaik-Hochleistungsmodule in je 2,5 m2 großen Glastafeln, die in zwölf Bahnen – vergleichbar dem Sägezahnprofil eines Sheddachs – nach Südwesten ausgerichtet sind. Jedes der fast 100 kg schweren, für die örtlichen Schneelasten und für optimale Transparenz konzipierten Glasmodule enthält drei unterschiedliche Typen der Fotovoltaik. Die vier unteren Zellreihen sind elektrisch ineffizient, da sie auch im Sommer von den davor montierten Modulen weitgehend beschattet werden. Die zweite Teilfläche mit ebenfalls vier Zellreihen wird nur im Winter beschattet und leistet in der restlichen Zeit wertvolle Erträge für die Gesamtleistung der Anlage. Die effizienteste Teilfläche liegt im oberen Bereich der Glasschrägen und besteht jeweils aus sieben Zellreihen. Um den Wirkungsgrad der Anlage zu maximieren, sind die verschiedenen Modultypen miteinander verbunden und zusammengeschaltet– also alle oberen Felder jedes Moduls und alle mittleren Felder. Für die größtmögliche Transparenz der Schrägverglasungen wurden die Fotovoltaik-Zellen mit 5 mal 5 mm großen Öffnungen im Raster perforiert. So wird der Vorplatz perfekt und sehr gleichmäßig beschattet, ohne ihn zu verdunkeln. Diese speziell für Ludesch entwickelten Elemente repräsentieren den letzten Stand der Technik und werden über die kommenden 20 Jahre rund 320.000 kWh an elektrischer Energie produzieren.